Indústria Cultural

Uma característica fundamental que pavimentou a consolidação do Cinema como parte da cultura de vasta parte do planeta e fez com que as imagens audiovisuais se tornassem elementos importantes da construção social contemporânea foi a reprodutibilidade das obras cinematográficas.

A obra de arte sempre foi reproduzível a princípio, como nos apontou Walter Benjamin, contudo essa característica foi exponenciada pelos aparelhos do mundo moderno (como máquinas fotográficas e aparelhos que reproduzem som), alterando nossas relações com as obras. No caso do Cinema, uma arte que nasce dessas possibilidades tecnológicas, esse aspecto é inerente e está imediatamente ligado à sua técnica de produção.

Assim, a possibilidade de difusão massiva de um filme, permitindo que essa obra seja vista por dezenas, milhares ou milhões de pessoas, fez do Cinema não apenas um produto comercial lucrativo, mas também uma peça importante da transmissão de ideologias.

Confira um pequeno vídeo introdutório sobre esse ensaio, que está entre os mais importantes do filósofo alemão Walter Benjamin.

Horkheimer e Adorno

Adorno e Horkheimer foram dois filósofos alemães, de origem judaica, parte do grupo de autores conhecidos como “Escola de Frankfurt”, vinculados ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, nos anos 1930. Esses autores desenvolveram a Teoria Crítica, uma abordagem multidisciplinar com bases na psicanálise e no marxismo para analisar criticamente a sociedade capitalista. Com a ascensão do nazismo, o instituto foi fechado e seus autores perseguidos, fazendo com que muitos deles, como Adorno e Horkheimer, emigrassem para os Estados Unidos, onde puderam continuar seus trabalhos. Assim, foi nesse contexto que, em 1947, os dois autores publicaram o livro Dialética do Esclarecimento, onde apresentam sua análise sobre a Indústria Cultural.

Saiba mais...

Nesse contexto que na década de 1940, os filósofos Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, escreveram um ensaio onde analisam a forma como a cultura se configura em mercadoria no sistema capitalista, principalmente através dos meios de comunicação em massa, como Cinema e Rádio. Nesse sentido, criam o termo Indústria Cultural.

Conforme apresenta Duarte (2014), o termo foi cunhado para nomear esse ramo de negócios capitalista, no qual o objetivo é lucrar com a venda de mercadorias culturais destinadas ao entretenimento da massa de trabalhadores e também direcionar e conformar tanto quanto possível os comportamentos dessa massa.

Para isso, os produtos da Indústria Cultural buscam moldar uma percepção da realidade que relativiza ou invisibiliza a imensa desigualdade entre as classes (numa perspectiva marxista: a pequena minoria que detém os meios de produção e a grande maioria de assalariados), se configurando sob o fetichismo da mercadoria.

Como explicam Loureiro e Della Fonte (2003), o conceito aqui é utilizado no mesmo sentido de Marx: uma espécie de forma fantasmagórica da mercadoria, como se essa atribuísse vida própria sem a ação humana, para fazer desaparecer suas ideologias e suas origens nas relações sociais fundadas na exploração do trabalho alheio.

Ao mesmo tempo, esses produtos culturais se caracterizam em mercadoria (também dentro de uma ótica marxista) não apenas por adquirirem um valor de troca, mas por esse valor de troca substituir seu valor de uso.

Nesse caso, como aponta Duarte (2014), as obras de arte passam a não ter valor de uso, funcionando mais como símbolos de status. É mais importante possuir um determinado livro, do que realmente ler aquele livro. É mais importante ser visto (ou no caso dos dias atuais, se mostrar nas redes) indo ao cinema, do que realmente assistir ao filme.

Nesse sentido, o termo expressa uma dinâmica de mercantilização da criação cultural na sociedade capitalista, através de um processo de repetição massiva que confere homogeneidade aos produtos culturais, característica da racionalidade produtiva do sistema capital.

Portanto, os produtos dessa indústria são moldados seguindo fórmulas para garantir seu sucesso comercial e o lucro, ao mesmo tempo que estimulam o comportamento consumista se associando a outros produtos derivados.

No Cinema, as grandes franquias, como Star Wars ou atualmente os filmes da Marvel, são exemplos dessa lógica. As obras além de gerarem outros filmes e séries derivados, também aumentam os lucros das companhias que detém essas propriedades através de bonecos, camisetas e diversos outros tipos de produtos que formam um ciclo perpétuo de consumo.

Assim, essa padronização visa alcançar um maior número de pessoas pela satisfação de um gosto comum (médio), através da detecção de tendências e opiniões realizadas previamente. De mesmo modo, a Indústria Cultural também cria a ilusão de escolha nos consumidores, de que estão consumindo o que desejam, quando na verdade todos os produtos são moldados para serem vendidos a um público, ou mais de um, que se encaixe naquele perfil (de acordo com gênero, raça, classe, visões políticas etc.).

Como ressaltaram Adorno e Horkheimer, para além do objetivo comercial direto, a padronização na Indústria Cultural também visa moldar os gostos, levando a uma conformidade de comportamentos, de formas de pensar e agir. Nesse sentido, a repetição de certos estereótipos pode reforçar a aceitação de determinadas representações como verdades absolutas (padrões de beleza, noções de sucesso, amor e felicidade...) e os produtos são formatados para estimular a aceitação do status quo.

Usando do pensamento do filósofo Immanuel Kant, os autores afirmam que a Indústria Cultural pratica algo como uma usurpação do esquematismo. Para Kant, o esquematismo é o processo intermediário que torna possível a aplicação dos conceitos puros do entendimento à multiplicidade sensível da intuição. Como os conceitos são abstratos e a intuição é concreta, Kant propõe que os esquemas funcionem como mediadores entre os dois.

Ou seja, Adorno e Horkheimer alertam que os produtos da Indústria Cultural já trazem em si as suas chaves de interpretação, para impedir qualquer outra que desvie da sua intenção de resignação e conformismo, anestesiando o nosso pensamento crítico. Assim, as narrativas padronizadas incentivam o público a aceitar passivamente normas sociais, políticas e econômicas do sistema capitalista como naturais e desejáveis.

No Cinema temos diversos exemplos: a glorificação da ação militar em filmes de guerra, como heroica e necessária; o alcance da felicidade do personagem na realização pessoal pelo consumo ou sucesso profissional; filmes de ação em que a violência é legitimada quando exercida por heróis alinhados com certas noções morais, reforçando uma ideia de manutenção da justiça e da paz; protagonistas que superam desafios através do esforço individual, sem nunca questionar as relações daqueles problemas com a estrutura do sistema.

Essa é apenas uma breve introdução ao conceito de Indústria Cultural. Se quiser saber mais sobre o tema, sugerimos os seguintes artigos:

Cinema e dominação cultural

O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. A velha experiência do espectador de cinema, que percebe a rua como um prolongamento do filme que acabou de ver, porque este pretende ele próprio reproduzir rigorosamente o mundo da percepção quotidiana, tornou-se a norma da produção. Quanto maior a perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme.

(Adorno; Horkheimer, 1985, p.163)

Adorno e Horkheimer observaram que o grande sucesso da Indústria Cultural está ligado justamente ao poder de manipulação que não permite ser percebido como tal, fornecendo produtos que atendessem as necessidades de ocupação do tempo livre do público sem colocar em risco a ordem estabelecida.

No Cinema esse poder de manipulação se conecta diretamente à ilusão criada pela impressão de realidade da imagem cinematográfica. Essa característica, chave para o sucesso do cinema narrativo de ficção e para o seu estabelecimento como parte relevante da cultura global, foi explorada à exaustão no Cinema, depois na Televisão e nos formatos audiovisuais em geral, para que até hoje sejam veículos importantes da dominação cultural e ideológica.

Como realizaram seus escritos sobre o tema enquanto viviam nos Estados Unidos dos anos 1940, os comentários de Adorno e Horkheimer estão muito ligados ao contexto hollywoodiano, da produção em massa de filmes que seguem a lógica da narrativa clássica para transmitir suas ideologias escamoteadas pela montagem invisível e ancoradas na impressão de realidade.

Esse estilo ainda domina a maioria da produção cinematográfica em nível mundial, seja pelo seu alinhamento com um gosto comum de grande parte da audiência (construído socialmente ao longo do tempo) ou com as próprias características mercadológicas da indústria cinematográfica, principalmente estadunidense, como expressão máxima do Cinema enquanto mercadoria do sistema capitalista.

Envoltos pelo caráter fetichista da mercadoria, elimina-se o narrador, eliminando-se também a classe social que produz essa fala e também a possibilidade de dizer que esse cinema representa um ponto de vista. Ao dizer que aquela narrativa expressa a realidade, o ponto de vista se oculta e não pode ser questionado. Ou seja, para dominar, a classe dominante nunca pode apresentar a sua ideologia como sendo sua, mas precisa transparecer essa ideologia como a verdade.

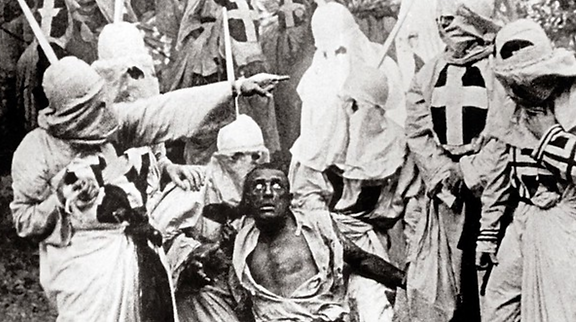

Assim, por esse potencial comunicativo para propagar e vender ideias, o audiovisual tem sido apropriado como aparato de dominação ideológica da Indústria Cultural há muito tempo, não apenas na forma de publicidade comercial, mas em diversos produtos como forma de alimentar o consumismo, promover costumes e influenciar a sociedade em geral, enquanto vendem-se apenas como entretenimento e diversão. Diversos exemplos ao longo da história do Cinema demostram explicitamente a força dos filmes enquanto ferramentas de disseminação ideológica, não apenas da Indústria Cultural. Vamos ver alguns deles?

A maior expressão do Cinema como instrumento de dominação cultural, com certeza, são os filmes hollywoodianos, grandes responsáveis por vender o american way of life e a ideologia dominante do capitalismo para todo o planeta. O alcance global da indústria cultural de cinema dos EUA fica evidente quando verificamos as maiores bilheterias do cinema mundial. Dessa forma, percebemos mais uma vez como o poder econômico da Indústria Cultural manipula nossas opções de escolha, garantido que a maior parte do cenário cultural se mantenha dentro do espectro de sua ideologia.

Esse domínio, além de limitar a diversidade cultural, também pode acabar resultando em um apagamento das culturas locais. A lógica de mercado dominante e agressiva da Indústria Cultural estadunidense no âmbito do Cinema, por exemplo, em muitos casos atrofia as expressões de cinematografias nacionais em outros países, invisibilizando outras formas criativas que diferem da sua estética e fórmulas padronizadas. No Brasil, essa realidade é evidente, com a maioria das salas sendo ocupadas por produções hollywoodianas durante o ano todo, enquanto o cinema nacional sofre para conseguir alcançar o público, principalmente os filmes que não são de grandes produtoras.

Para mais sobre essa discussão, ouça este episódio do podcast Revolushow.

Indústria Cultural hoje

Apesar das grandes mudanças geopolíticas e de base tecnológica ocorridas no período que separa os escritos de Adorno e Horkheimer dos dias atuais, pode-se dizer que sua concepção da Indústria Cultural e os pressupostos da sua crítica ainda são bastante pertinentes, sobretudo se considerarmos o cenário de globalização que permite que os produtos midiáticos e as mensagens que eles carregam não tenham quase nenhum limite de fronteira ao redor do globo (Duarte, 2014).

Neste contexto, a indústria cultural estadunidense, base das considerações dos autores em Dialética do Esclarecimento, continua a ser o grande exemplo dessa lógica em nível mundial. O papel dos Estados Unidos como a maior economia do planeta estimula e também é, em parte, sustentando por essa influência global de seus produtos culturais.

Porém, outros exemplos de “indústrias culturais” nacionais também podem ser observados em diversos países, principalmente como formas de resistência à essa dominação dos EUA e de afirmação da cultura e dos valores nacionais, no entanto, sem deixarem de ter um forte apelo comercial e uma intenção de servir como instrumento do chamado soft power.

O que é soft power?

É a capacidade de um país ou grupo de influenciar outros por meios culturais, ideológicos e simbólicos, em vez de força militar ou coerção econômica (hard power). O termo, cunhado pelo cientista político Joseph Nye, refere-se ao uso da cultura, mídia, educação e diplomacia para atrair e persuadir opiniões, moldando preferências e comportamentos de forma sutil. Exemplos incluem a disseminação global de filmes, música, moda e estilo de vida que projetam uma imagem positiva de uma nação e aumentam sua influência internacional.

Ter a reprodutibilidade enquanto característica fundamental dos artigos da Indústria Cultural foi decisivo para o seu crescimento e para sua expansão ao redor do globo. Os avanços tecnológicos ao longo dos anos, que ampliaram de forma monumental essa reprodutibilidade, permitiram cada vez mais a inserção de diferentes mídias em nosso cotidiano social, ao alcance de um clique. Inclusive, esse gigantesco alcance da internet no contexto contemporâneo, faz com que algumas dessas outras experiências também ganhem destaque internacional, em especial seus produtos audiovisuais.

Entre os exemplos dessas experiências podemos citar as indústrias cinematográficas chinesa e indiana, por exemplo. Na China, com um forte apoio e controle estatal, e sustentada pelo enorme mercado interno, a produção de filmes tem cada vez mais se fortalecido não apenas como construção da identidade nacional, mas também como forma de influência externa. Já na Índia, reconhecida por seus grandes polos de produção cinematográfica, sendo Bollywood o mais famoso, a promoção de valores tradicionais da cultura indiana através de filmes que misturam romance, música, dança e cenas de ação, em narrativas comercialmente eficazes, também há certo tempo vêm ganhando espaço no mundo ocidental.

Porém, talvez o exemplo mais pujante no momento seja a chamada Hallyu (onda coreana), um fenômeno global nas últimas décadas. Além do grande sucesso mundial da exportação de astros pop na música (K-pop), a Coreia do Sul vem aumentando o alcance internacional de sua cultura, inclusive no Brasil, através de séries e filmes. Essas produções fazem parte de uma estratégia estatal para a indústria cultural sul-coreana, com o objetivo de ampliação do mercado consumidor e da influência política fora do país.

Para saber mais sobre o assunto, sugerimos os seguintes artigos:

Ainda no âmbito do audiovisual, o surgimento e consolidação das plataformas de streaming criou novas dinâmicas, que ampliam o acesso a uma enorme diversidade de conteúdos. Contudo, reforçam a lógica da Indústria Cultural pela aplicação dos algoritmos, que sugerem filmes com base no consumo anterior, priorizam títulos com apelo de massa e moldam preferências.

Assim, pensar hoje na circulação das mídias nessa “sociedade das telas” também implica refletir sobre quem controla o que está passando nessas telas. No contexto da contemporaneidade, o controle das chamadas big techs no ambiente virtual tem impacto gigantesco também na vida real, nas formas de trabalho, de lazer, de comunicação, de gostos e de comportamentos.

Se as telas estão presentes em cada momento do nosso cotidiano, são essencialmente elas (principalmente as big five: Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft) que permitem e gerenciam o que alimenta essas telas. Os usuários hoje são os produtores da maior parte do conteúdo na internet, no entanto, o que efetivamente passa diante dos nossos olhos está submetido aos moldes dos algoritmos das plataformas criadas por essas empresas.

Na esfera audiovisual, esses grandes atores da ideologia capitalista também estão ampliando sua atuação nos últimos anos, com grandes investimentos em produções próprias para os serviços de streaming. O Vale do Silício encontrou nesse nicho outra forma de aumentar seus negócios bilionários e tem buscado sua consolidação também dentro do que podemos enquadrar amplamente como Cinema, inclusive disputando espaço com Hollywood nas grandes premiações do setor, como o Oscar.

Portanto, além de sua manutenção entre as formas de dominação ideológica, também podemos observar a atualidade do conceito de Indústria Cultural no setor econômico. Como afirma Duarte (2008), houve uma transformação da sua posição frente aos setores mais poderosos da produção industrial na época dos escritos de Adorno e Horkheimer. Uma afirmação que fica ilustrada pelo ranking atual das empresas mais valiosas do mundo, na qual as grandes empresas de tecnologia assumem a maioria das posições no topo da lista.

Enquanto, no “modelo clássico”, Horkheimer e Adorno constataram sua dependência das indústrias de hardware (especialmente siderúrgica, eletro-eletrônica e química), ainda que as empresas de comunicação de massa fossem organizadas no mesmo modelo dos conglomerados da economia convencional, na indústria cultural global, observa-se uma clara tendência de elas se tornarem independentes e até mesmo de predominarem sobre os setores líderes do passado.

(Duarte, 2008, p.102)

Indústria Cultural e Educação

A Indústria Cultural molda visões de mundo e identidades. Hoje ela não se limita mais à televisão ou ao cinema, mas continua operando expandida no ambiente digital, nas redes sociais, onde o próprio indivíduo é produtor de conteúdo. Ou seja, nos tornamos, simultaneamente, produtos e agentes da Indústria Cultural, e o entretenimento e a publicidade continuam presentes, reforçando padrões de comportamento, consumo e subjetividade.

Em vez da imposição externa e verticalizada, descrita por Adorno e Horkheimer, hoje vivemos uma forma de dominação cultural mais horizontalizada e voluntária. A crescente estetização da vida cotidiana transforma tudo (corpo, rotina, comida, opiniões etc.) em imagem, espetáculo e mercadoria, criando a ilusão de liberdade ao mesmo tempo que mascara mecanismos de vigilância, controle e monetização de dados.

Seja para enaltecer, criticar ou produzir uma concepção crítica acerca de tais influências, principalmente do cinema e de toda indústria fílmica, é mister que a educação reconheça a importância desse fenômeno social. [...] A educação não pode ignorar as representações culturais que contribuem para o processo de formação das individualidades. Deve-se cada vez mais questionar e problematizar as verdades estabelecidas com base nos produtos imagéticos.

(Loureiro; Della Fonte, 2003, p. 84-85)

O desafio contemporâneo é reconhecer que o controle cultural não desapareceu com a internet, mas se reconfigurou com mais sutileza e eficácia. A educação midiática, nesse sentido, torna-se um campo fundamental para resistir aos efeitos homogeneizantes da Indústria Cultural. É preciso promover práticas pedagógicas que desenvolvam a autonomia e o pensamento crítico.

A grande relevância do conteúdo audiovisual nesse contexto, demanda também uma reflexão particular em torno dessas mídias e o Cinema se apresenta como chave para desenvolver um olhar analítico que permita identificar as estruturas ideológicas por trás das imagens e narrativas audiovisuais, fomentando essa educação do olhar. O Cinema pode ser um aparelho de dominação simbólica, mas também é um importante veículo de crítica e transformação.

Por isso, é importante ressaltar que o Cinema não é apenas uma forma de arte ou de comunicação, mas também um importante instrumento de formação. Nesse sentido, a dimensão da experiência sensorial e estética é muito importante na construção de significados durante a relação com o filme e pode auxiliar no processo de aprendizagem. Contudo, se a abordagem é instrumental, focado apenas nas relações entre a trama e o conteúdo, não se amplia o caráter formativo da experiência com o Cinema ao estimular o exercício de atentar também para as imagens e procurar compreendê-las, de associar o entendimento do processo formal do filme ao processo de significação.

Por isso, uma abordagem não instrumental amplia a percepção sobre a obra e, consequentemente, a percepção sobre as relações com a realidade concreta, por exemplo, as relações com a lógica da Indústria Cultural. Para Loureiro e Della Fonte (2003), a educação escolar pode contrapor-se à ordem vigente nesse sentido, para superação da relação alienante da semiformação no capitalismo tardio.

Os autores completam defendendo que, mais do que um mero suporte para a educação, o uso do filme com base em fundamentos teóricos, pode contribuir para a decodificação dos interesses presentes nas construções das imagens, abrindo possibilidades para sua ressignificação.

Em tempos da espetacularização da vida nas telas, resgatar o pensamento de Guy Debord em “A sociedade do espetáculo” pode trazer lições que nos orientem na compreensão do que deve ser essa formação humana na sociedade atual. Como afirma Belloni (2003), para Debord, da mesma forma que o trabalhador separado do produto final de seu trabalho perde a visão completa sobre sua atividade, o indivíduo na sociedade mediada pelo espetáculo perde a visão da totalidade do mundo. Belloni conclui então que “Tudo parece concorrer para que a lógica do espetáculo triunfe. A não ser que dos instrumentos do espetáculo façamos ferramentas ou armas de formação [...]” (p. 135).